- TOP

- EVENT/FAIR

- 【オンラインフェア】井川直子さんが選ぶ「食のひと」「母」にまつわる本 @SPBSオンラインショップ

緊急事態宣言の延長も決まり、お酒とともに、気軽に外での食事を楽しめるようになるにはまだ少し時間がかかるかもしれません。

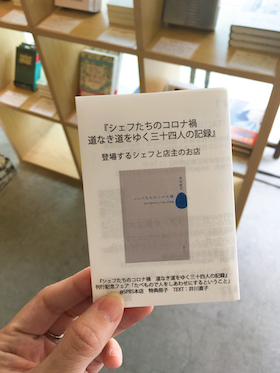

食やお酒に従事する「ひと」や「時代」について執筆する文筆家の井川直子さんは昨年、1度目の緊急事態宣言が出た翌日から、シェフ34人にインタビューを行いました。最新刊『シェフたちのコロナ禍 道なき道をゆく三十四人の記録』には、正解のわからない中で、従業員や生産者を守るため、手探りで奔走するシェフの言葉が収められています。

SPBS本店では8月、本書の刊行を記念し、井川直子さんによる選書フェアを開催しました。選書のテーマは「食のひと」の本と「母」の本。

「食のひと」について知るヒントとなる作品と、私たちが大人になる過程で知らず知らずのうちに影響を受けている父や母、家族の味について書かれた作品を選んでいただきました。出かけるのが難しい時期の開催であったため、今回店頭に来られなかった方や、遠方にお住まいの方にもフェアを楽しんでもらいたいと考え、今回オンラインでも井川さんの選書フェアを開催します。

井川直子さんの既刊作品はもちろん、選んでいただいた作品もオンラインショップで販売します。さらに、井川さんによる各作品へのコメントもオンラインでお読みいただけます。また、対象作品をお買い上げの方には、『シェフたちのコロナ禍 道なき道をゆく三十四人の記録』に登場する34人のお店情報一覧ペーパーを同封します。

新旧さまざまな本を選んでいただきました。この機会にぜひご覧ください。

サイン入り書籍

『シェフたちのコロナ禍 道なき道をゆく三十四人の記録』(文藝春秋)

「食のひと」の本

『料理狂』(木村俊介 著/幻冬舎)

今、フランスやイタリアの料理が街に溢れているのも、料理人の海外修業が珍しくなくなったのも、1960〜70年時代に海を渡り、日本人の技術と働きを「本場」に認めさせた料理人たちのおかげです。日本人がまだハングリーだった時代に料理人を志した、10人のシェフたちによる火を噴くような言葉の数々。高温やけど注意です。『シェフたちのコロナ禍 道なき道をゆく三十四人の記録』にご登場いただいた、斉須政雄シェフも収録されています。(井川直子)

『NYの「食べる」を支える人々』(アイナ・イエロフ 著/石原薫 訳/フィルムアート社)【古書】

ニューヨークの食に携わる人々には、移民が少なくないそうです。中には強制収容所から逃げた人もいたりします。彼らにとっては生きるために掴んだ仕事がたまたま食で、好きとか夢とか関係ない。けれど「これしかない」人々には、与えられた仕事をまっとうしようとする意志があります。仕事への感謝と、仕事の向こう側にあるものを想像する力も。それは日本の昭和の人たちと似て、なぜだか、好きな仕事を選べるはずの私たちに眩しく映るのです。(井川直子)

『十皿の料理』(斉須政雄 著/朝日出版社)

今年で創業35年を迎えるフランス料理店〈コート・ドール〉の斉須政雄シェフ(『シェフたちのコロナ禍 道なき道をゆく三十四人の記録』第二章にご登場)は、もはや料理のジャンルも世代も超えて尊敬される、全料理人にとって師のような存在です。その名刺代わりともいえる十皿についての、物語や思いが綴られた本。同じ料理を作り続けていても、同じではない、より深化を求める日々が何十年と重なる凄み。斉須シェフのお料理がなぜこんなにも胸を打つのか、理由がわかります。(井川直子)

『外食2.0』(君島佐和子 著/朝日出版社)

2006年の創刊から連載でお世話になっていた、料理専門誌『料理通信』。個性バラバラなのに結束力があり、よく食べるのにスレンダーという謎多き編集部員たちを引っ張っていたのが、初代編集長の君島さんでした。いつでも人より少し遠くを見ている彼女が、時代をどう読み、料理人と飲食店の今と未来をはじき出していたのか、ミステリーを解くようなおもしろさです。飲食業の「中の人」でも「外の人」でもない、取材者という立ち位置だから見えることがある。2012年の発刊ですが、現在にも通じる示唆に富んでいます。(井川直子)

『京都店特撰―たとえあなたが行かなくとも店の明かりは灯っている。』(バッキー井上 著/140B)

昭和の大人たちの書物を読むと、お店との間に絆に似た何かを感じます。絆が大げさならば、「つき合い」というか。謙虚、敬意、緩急。そういった阿吽の呼吸を育むのが街であり、お店にはそれを体現する先輩がいました。バッキー井上さんという、猛烈に艶っぽくて自由な言葉を持つ先輩が、京都の街と店と人を語り倒している本。毎夜「ゴキゲン」なできごとが生まれる街の、小さな店々の明かりを、一つでも失うわけにはいかないと改めて思います。(井川直子)

『世界一のレストラン オステリア・フランチェスカーナ』(池田匡克 著/河出書房新社)

『世界ベストレストラン50』で2度世界1位を獲り、ガストロノミーの頂点に立ったイタリア人シェフ、マッシモ・ボットゥーラ。彼の料理は現代アートのような感性を持ち、詩的でもある。しかし、じつは土地の伝統、個人的な記憶、生産者への敬意、社会への問題意識といった太い根っこを張っています。そんなトップシェフの成り立ちと、頭の中身がわかる一冊。料理は文化。そして料理人はその皿で、世界と未来を変えていくことができる仕事です。(井川直子)

『京都・六曜社三代記 喫茶の一族』(京阪神エルマガジン社)

自著『変わらない店』での、ある2代目店主の言葉が耳に残っています。「今の人は、100年つづけようと思って店を始めていないよね」。京都〈六曜社〉は昭和25年創業。初代が始めた喫茶という家業を、夫婦、兄弟、親子、孫らが、時に回り道しながらも繋いでいく物語。3世代前の日本には、個人の名より「看板」を守ろうとするメンタリティがありました。100年続く店。それは一人じゃつくれない、時代ごとに関わってきた人々の、人生の結集です。(井川直子)

『女将さん酒場』(山田真由美 著/ちくま文庫)

これまでも、今も、飲食業界は圧倒的に男社会。身体差、出産などの現実的な課題が多いからです。それでも料理の道を選び、自ら飲食店の主となった13人の女性たち。この本で「女将」とは女将軍の意です。私は、ある男性シェフの「男には作れない料理がある」という言葉を思い出していました。それが女性特有の、たとえば母性といった何かから生まれるのかはわかりませんが、私もまた「女将さん」だから作れる料理というものが、たしかにあると思います。(井川直子)

「母」の本

『舌の記憶』(筒井ともみ 著/SWITCH LIBRARY) 【古書】

夏目漱石原作・森田芳光監督・松田優作主演の映画『それから』が上映された1980年代。十代の私は、原作より監督より、脚本という「映画を書く仕事」にぼんやりと憧れていました。その脚本家、筒井ともみさんによる、味覚から辿る記憶の風景。野に咲く草花のような母、雨音のする台所。映画を観るように読みながら、人は間違いなく、これまで口にしてきたもの、感じてきた味でつくられていると確信します。(井川直子)

『北東北のシンプルをあつめにいく』(堀井和子 著/講談社)【古書】

料理研究家、エッセイストの堀井和子さんが、秋田県出身の人と結婚されて知った秋田の味。それは「母の味」ならぬ「義母の味」。縁あってつながれた土地の、初めての味への感動がみずみずしく綴られています。秋田は私の故郷で、自著『不肖の娘でも』の舞台でもありますが、あたりまえのようにそこにあった食や生活が、堀井さんの言葉で語られると喜ぶように輝き始めます。あと、やっぱり秋田の白玉はおいしいってこと。(井川直子)

『いつか あなたを わすれても』(桜木紫乃 著/オザワミカ 画/集英社)

母が私のことを娘だとわからなくなる「その時」がきたら、どんなにつらいだろう。ずっとそれが怖かったのに、いざ直面すると、不思議なくらいつらくも悲しくもなかった。この本に登場するママと同じでした。「どうしてかなしくないのかな?」娘の問いにパパは答えます。「目のまえのことにいっしょうけんめいなんだ」。で、気づいたんです。ああ、私は一生懸命だったのか、と。不意に頭を撫でてもらったような気持ちになった絵本です。(井川直子)

『都とちひろ』(石内都 著/求龍堂)

私家版『不肖の娘でも』のタイトル候補の一つに、『母という娘』がありました。私から見れば母は母でも、本人にとって「母」は人生の一部分。お母さんだってかつての娘です。本書は写真家の石内都さんが、母・藤倉都さんと同時代に生きた画家・いわさきちひろさんという「かつての娘」たちの生きた証を記した写真と文章。お料理の記憶も載っていて、七輪でホワイトソースを作ると言い出すちひろさんに、一人の女の子が育ってきた日常を思いました。じつは私の母もちひろさんの絵が好きだったんです。(井川直子)

『母のレシピノートから』(伊藤まさこ 著/ちくま文庫)

パイナップルとチェリーのケーキが「おうちのケーキ」である著者の母は、お料理上手でちょっとハイカラな「ママ」。世の中すべての子どもが憧れるような母親像だけれど、でも、どうしてこのケーキを何度も作ったの? と大人になってから訊く娘に、母はこう答えます。「みんなが好きだったからよ。別にドラマなんかないわ」。そう、母の料理は日々であり、目の前の家族がすべてであり、ドラマはない。私はこの言葉がとても好きです。(井川直子)

『魯肉飯のさえずり』(温又柔 著/中央公論新社)

母と娘の物語を縦軸に、「何者であるか」からの解放が描かれます。台湾で育った母と日本で育った娘は、お互いを思い遣りながら、だからこそやわらかにもつれていく。その関係をほどいてくれたのが、台湾のおおらかな料理でした。香菜たっぷりのワンタンスープ、切り干し大根入りの卵焼き、一晩煮汁をしみ込ませた豚肉をごはんにのせる魯肉飯(ロバプン)。それらは人を育み、人を生かす大地のような料理。読後は魯肉飯の口になること必至です。(井川直子)

『百年の食卓 おばぁとおじぃの暮らしとごはん』(金城笑子 著/手手編集室)※品切れ

『シェフたちのコロナ禍』にも登場する「琉球チャイニーズTAMA」の玉代勢シェフはその昔、母のちゃんぷるーを同じように作れない事実に愕然としたそうです。情緒的な意味でなく、本当にプロとして違いを感じ、考えた。そうして、母のそれは「作りたてじゃなかった」と気づきました。大家族の誰かが、お昼に食べても、仕事の合間のおやつでも、子どもたちの夜食でもいいように作っておいた料理。結果、時間が経って味が馴染んでいた。この本に登場するのは「母」でなく「おばぁ」(時々おじぃ)たちですが、生活から生まれる小さな料理と、そのおいしさに満ちています。経験に勝るものなし。「その方が豆腐に味がしみておいしい」なんていう言葉だけで、なぜか私は泣けてしまう。(井川直子)

『昭和ごはん 作れる思い出レシピ』(瀬尾幸子 著/講談社)※品切れ

私の後悔は、母に、日々の料理をちゃんと教わらなかったことです。母はいつも「ひろっこをさっとゆがいたの」とか名前のない料理ばかり作っていました。しかし「ゆがいた後、冷水に取ってはいけない」などのささやかな決まりごとがあり、そういう呼吸みたいな料理は、その人が作れなくなったら消えてしまいます。もう二度と食べることができない。そう思っていたあの味を「再生」したのがこの本です。料理家の瀬尾幸子さんが、普通の人々のごく個人的な思い出を訊ね歩き、記憶の断片をつないで蘇らせる家族の味。一人ひとりにとってかけがいのない日々とともに、昭和の生活が手触りを持って感じられます。(井川直子)

井川直子さんが選ぶ「食のひと」「母」にまつわる本 @SPBSオンラインショップ

■ 会期:2021年9月7日(火)〜終了日未定

■ 場所:SPBS公式オンラインショップ

■ 購入特典:『シェフたちのコロナ禍 道なき道をゆく三十四人の記録』に登場する34人のお店情報一覧ペーパー

■ 井川直子さん著作一覧:

・『不肖の娘でも』(リトルドロップス)

・『東京の美しい洋食屋』(エクスナレッジ)

・『変わらない店 僕らが尊敬する昭和 東京編』(河出書房新社)

・『昭和の店に惹かれる理由』(ミシマ社)

・『シェフを「つづける」ということ』(ミシマ社)

■ プロフィール:

井川直子(いかわ・なおこ)さん/文筆業

料理人や醸造家など、食と酒にまつわる「ひと」と「時代」をテーマにノンフィクション、エッセイを執筆。著書に『シェフたちのコロナ禍 道なき道をゆく三十四人の記録』(文藝春秋)、『不肖の娘でも』(リトルドロップス)、『東京の美しい洋食屋』(エクスナレッジ)、『変わらない店 僕らが尊敬する昭和 東京編』(河出書房新社)、『昭和の店に惹かれる理由』(ミシマ社)、『シェフを「つづける」ということ』(ミシマ社)ほか。連載にdancyu『東京で十年』、食楽『地球は女将で回ってる』、月刊日本橋『食の源をたどれば』ほか。

関連記事

-

New

-

-

【フェアに寄せて】井川直子

私は飲食の世界をずっと取材してきましたが、それでもこのコロナ禍、料理人って人たちは一体なんなんだろう?と、あらためて思いました。

外出自粛、営業時間短縮、お酒の提供禁止などによって自分のお店が潰れてしまうかもしれない、そんな危機感が迫る中でも「人を喜ばせる」ことをあきらめない人たち。それが綺麗ごとでない証拠に、彼らは行動しています。医療従事者にお弁当を届け、生産者の食材を回せるようマルシェを開き、お世話になった街の人のための小さな店をつくる。

人の食べものを作ること、それを仕事に選ぶ人たちとはどんな人たちなのか。

その料理、そのお店は、どういった思いでできているのか。

そんなことを知る鍵になるような、「食のひと」の本を選んでみました。

もう一つのテーマは「母」。2019年、私家版『不肖の娘でも』を出版した時、読者から「イカワさんが食に関わる仕事をしているわけがわかった」とよく言われました。秋田で暮らす認知症の母と、介護できない東京の娘、母と私の実話です。

無意識に、故郷の食材や台所で作ったおやつ、母の料理などを書いていたのですが、その読者の声でふとルーツについて考えました。

それが母の料理であれ父の料理であれ、丁寧でもそうじゃなくても。まっさらな舌で一つひとつ覚えていった味、食卓の料理、それらを与えてくれた人や土地。「食」のまわりに散らばっているできごとや感情の断片がくっついて、どうしようもなく人はつくられている、ということです。

あたりまえなんですよね。だって私たちは食べることで育ち、生きてきたのだから。