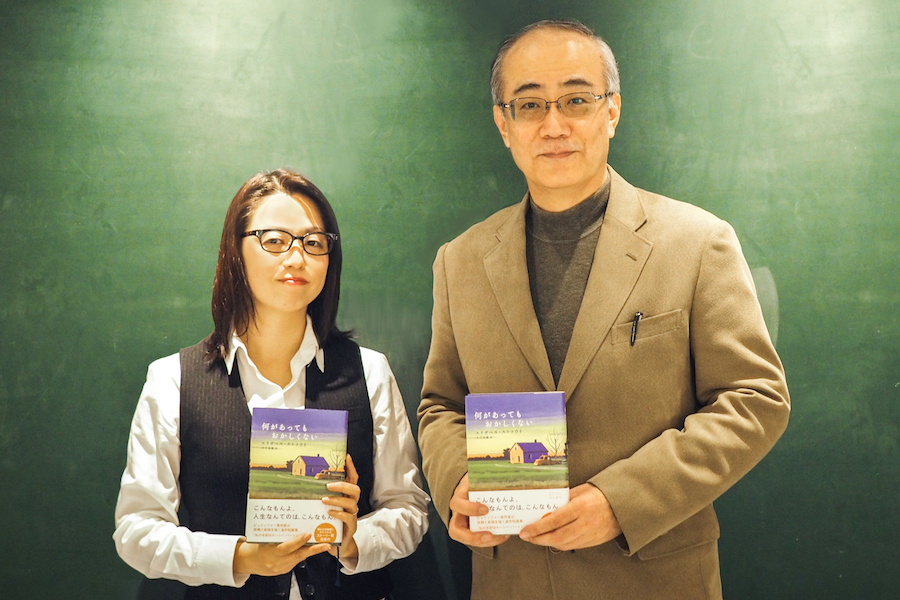

山崎まどかさんと小川高義さん

12月5日、エリザベス・ストラウトの最新作『何があってもおかしくない』が刊行されました。寡作ながらも、リアルなキャラクター像や心情の巧みな描写が共感を呼び、世界中の多くのファンを魅了するストラウト。その作品は、ピューリッツァー賞、ストーリー賞など名だたる賞を受賞し高い評価を受けています。彼女の作家としての独自性や新作の見どころは? 本作の翻訳を手がけた小川高義さんと、コラムニストの山崎まどかさんが語ります。

※本記事は、2018年12月7日にSPBS本店で開催されたトークイベントの一部より構成したものです。

ストラウトの小説は「生者のためのレクイエム」

山崎:今回刊行された『何があってもおかしくない』は、前作の長編『私の名前はルーシー・バートン』の姉妹編なんですよね。前作では、ルーシー・バートンという女性が中西部の田舎を飛び出してニューヨークで作家として活躍している様子や、その生い立ちが語られるんですが、今作は、そのルーシーの故郷の人たちがたくさん登場する連作短編になっています。ストラウトの得意とする、いわゆる「スモールタウンもの」ですね。

貧しくて教養もない人たちが生きているコミュニティの様子が、非常に生々しく描かれている。ただ、ストラウトのすごいところは、それをかなり「あっさり」と書くんですよね。

小川:そうなんです。描かれる人物の惨めさや醜さを、あっさり平気で書いてしまう。たとえば、『何があってもおかしくない』に登場するのは、昔は美人で評判だったのに今はかなり太ってしまい、生徒たちに馬鹿にされている中年の女性教師とか。ベトナム戦争で負傷して帰ってきて、なかなか普通の生活に戻れない元兵士とか。小さな町にこびりついている記憶のせいで、人々がどんどん歪んでいってしまうという生々しい現実に、かなり切り込んでいるんですけれど……。

山崎:読者が人間に失望しないようなギリギリのところで書くんですよね。それがすごい。

小川:そう、どこかに救いがあるんです。以前『ニューヨークタイムズ』の書評(2017年4月26日)で、「なぜストラウトを読むのかと言うと、その理由はレクイエムを聴くのと同じだ」と書かれたものを読んだんですよ。なるほど、と思いました。レクイエム(鎮魂ミサ)って死者のための音楽なので、重苦しいテーマのはずなのですが、意外と美しいメロディーが多いんですよね。聴いていると、むしろ生きている者への救いの曲のような気がしてくる。今回のストラウトの小説にも、そんなところがあるような気がしますね。

山崎:彼女の文体の独自性について、小川先生はどう分析してらっしゃいますか?

小川 : 僕はこれまで、エリザベス・ストラウトの4つの作品――『オリーヴ・キタリッジの生活』『バージェス家の出来事』『私の名前はルーシー・バートン』、そして新作の『何があってもおかしくない』の翻訳を担当させていただきましたが、実は、彼女の第1作目は別の方が翻訳されているんです(『目覚めの季節―エイミーとイザベル』富原まさ江訳、2000、DHC)。ざっと原書を読んだところ、今とだいぶ印象が異なっていて、オーソドックスな現代英語の三人称文体で書かれているという感じでした。

おそらく『オリーヴ・キタリッジの生活』あたりから、ストラウトは自分の中に流れる「鉱脈」のようなものを徐々に見出していったような気がしますね。

自然にキャラクターが動き出す“魔法”をかける作家

山崎:ストラウトは40代になってからデビューしたので、わりと遅咲きですよね。ある程度人間ができあがってから、世に出てきた。

小川:そうそう。だから、1作目から非常によくできているんですよ。現代英語の小説作法をしっかり身につけて、準備万端にデビューした、という感じ。

山崎:『オリーヴ・キタリッジの生活』以前と以降では、どんな違いがあるのですか?

小川:僕はもともと、英語というのは「三人称で語るのが非常にうまい言語」だと思っているんですが、第1作目はその言語の妙が存分に引き出された作品だと思いました。三人称っていうのは、作家がパペット(人形)を操るように、「神の視点」で登場人物たちを思いのままに描いているイメージがありますよね。第2作目(“Abide With Me”, 2006 ※未翻訳)では、ちょっと違う実験を試みたようなところがあって、作家自身の顔が少し前に出てきた感じがありました。

それが、『オリーヴ・キタリッジの生活』でガラッと変わる。あれも三人称で語られた物語なのですが、連作短編で、あちこちにオリーヴ・キタリッジという女性が出没し、主役になったり、脇役になったりするんです。

山崎:確かに、いろんな作品を通じて一人の人物像を浮かび上がらせていくという手法が、今や「ストラウトらしさ」になっていますよね。今回の『何があってもおかしくない』は三人称の物語ですけれど、限りなく一人称に近い。というのも、貧しくて教養もない登場人物たちが考えつかないような言葉を、ストラウトは作品の中で絶対に使わないんです。すると、「神の目線」ではなくて、登場人物に寄り添った不思議な三人称になる。風景の中にぽん、と人物を置いて、自然発生的に物語が展開していくようだと思いました。まるで、魔法のようだな、と。

小川:そうですね。彼女の作品はやっぱり、「キャラクター小説」なんですよ。「ストーリー」で読ませる作家ではない。 『オリーヴ・キタリッジの生活』では、「見る側の人」「見られる側の人」という関係性を次々に切り替えることで、キャラクターの人物像を描き出しました。『バージェス家の出来事』では「都会」と「田舎」という二つの土地を、そして、『私の名前はルーシー・バートン』では「過去」と「現在」を行き来するやり方にもチャレンジしているんですよね。今回の『何があってもおかしくない』には、それらの手法が全部入っています。

山崎:だから、流れとしてはぜひ『私の名前はルーシー・バートン』から読んでほしいのですが、登場人物の名前はメモを取りながら読んだほうがいいかもしれませんね。一つの物語で登場した人が、実は別の物語の主人公になっていたり、ちょっとしたエピソードで名前だけ出てきた人が、思いもよらないところでキーパーソンになったりしますから。

小川:読者からしたら大変ですよね。あっ、こんなこと言っていいのかな。売れなくなっちゃったらどうしよう(笑)。

山崎:大丈夫ですよ(笑)。私はよく、頭の中で俳優を割り当てながら読んでいくんですが、このやり方はオススメですよ。

“訳者”は“役者”である

山崎:キャラクター小説というのは、いろんな人々の視点から語られることでその人物の良さが浮かび上がってくるものです。だから、「簡単に人間に失望してはいけないんだ」と思わされるんですよね。

小川:そうですね。必ず誰かがどこかで救われているような感じがありますね。

山崎:今回、翻訳に関しては何かエピソードはありますか? ちなみに私は、『何があってもおかしくない』の二つ目の短編「風車」の中に、とても印象に残っている箇所があるんです。主人公のパティ・ナイスリーが、ルーシー・バートンの回顧録を読んで「あらまあ」「どうなってんの」と言うシーン。これは、パティがいかにも言いそうな言葉だと思って、「すごく絶妙な訳をされたなあ」と感じました。

小川:本当ですか! ダジャレのようで恐縮ですが、昔から「訳者は役者」だと思っているんです。やはり、その人物がその現場にいたらどんな気持ちになるか、どういう発言をするか、ということをとことん考えなければいけない。失敗したら、セリフの棒読みのような印象を読者に与えてしまう。

だから、僕は「原文に忠実に」ということには気をつけながら、登場人物になりきり、作品に没入して、読者に違和感を与えない表現をするよう心がけています。山崎さんがそのシーンが印象に残ってらっしゃるということは、なりきりに成功したんだと思います(笑)。

小川:そういえば、今回のストラウトの本にはやたらと“shrug”という言葉が出てきたんですよね。こんなに使わないでくれ……と、とても困ったことを今思い出しました。

山崎:ああ、確かに“shrug”は訳者泣かせですよね!

小川:英和辞典を引くと“shrug”は「肩をすくめる」ということになっています。

山崎:欧米の人はよくこのジェスチャーをするんですが、日本人はしないじゃないですか。

小川:だから違和感になってしまうでしょう。それに、本来は「肩をすくめる」意味にはなりませんし。

山崎:要するに、「さあね」「わからないけれど」みたいなニュアンスなんですよね。特に、『何があってもおかしくない』に登場するのは文化的に豊かではない層にいる人たちですから、自分の気持ちを言葉でうまく伝えられないがゆえに、まずジェスチャーに現れてしまう、というのがあると思います。

小川:ああ、なるほど! やたらと“shrug”が多いのにはそういう理由があったのか! 今更ながら思い至りました(笑)。

あと、ストラウトの翻訳では、風景描写にも気を使いますね。今回はイリノイ州の田舎ですが、彼女は風景を書くのが本当に上手なんですよ。僕は常々、人物の言葉や振る舞いよりも、風景を翻訳する方が難しいと思っているのですが、大切な作家の見せ場ですし、頑張りました。

山崎:今回、表紙の装丁にもその風景が表現されていますが、とてもいいですよね。

小川:前作から引き続き、船津真琴さんが絵を描かれています。『私の名前はルーシー・バートン』では都会の風景でしたが、それとは対照的に、『何があってもおかしくない』は田舎町の何もない地平線が大胆に描かれているんですよね。この差にも注目してみてください。

山崎:装丁も連動していますが、やっぱり、『私の名前はルーシー・バートン』を読んでから、『何があってもおかしくない』を読むのがおすすめですよね。

小川:そうですね。そのほうが、キャラクターがより立体的に浮かび上がってきます。

山崎:そして、帯にもある「こんなもんよ。人生なんてのは、こんなもん。」というセリフが、非常に効いてきます。このセリフが本編のどこに登場するのか、ぜひ探しながら読んでみてください。

>>『何があってもおかしくない』はこちらからお買い求めいただけます。

>>『私の名前はルーシー・バートン』はこちらからどうぞ。

<プロフィール>

小川高義(おがわ・たかよし)さん

1956年生。東京大学大学院修士課程修了。英米文学翻訳家。東京工業大学名誉教授。主な訳書に、『停電の夜に』ジュンパ・ラヒリ(新潮社)、『老人と海』ヘミングウェイ(光文社)、『変わったタイプ』トム・ハンクス(新潮社)、他多数。

山崎まどか(やまさき・まどか)さん

コラムニスト。15歳の時に文筆家としてデビュー。著書に『優雅な読書が最高の復讐である』(DUブックス)、『オリーブ少女ライフ」(河出書房新社)、他。

“スマホをさがしてハンドバッグの中を見たら、ルーシー・バートンの小さな本があった。ここに入れておいたのだ。夕暮れの都会のビルに照明がついている、という表紙だった。これを読み始めた。ほんの数ページ読んだだけで、「あらまあ」と言った。「どうなってんの」”

(『何があってもおかしくない』より)